當搖滾遇見族語,唱出年輕人的文化認同:偏執狂《巨人 Alikakay》出輯

文/Mayaw(馬耀)|青年返鄉 Are You Ready節目主持人

十七年,可以讓一個年輕人從校園走進社會,也足以讓一支樂團,從青澀怒吼走到溫柔堅定。對「偏執狂樂團」來說,這不僅是一段音樂歷程,更是一場自我認同與文化尋根的旅程。他們從台灣獨立音樂現場一路走來,直到最新族語專輯《巨人 Alikakay》,彷彿是一封寫給自己、也寫給土地與語言的信。

這張以阿美族語為主軸的專輯,既是一場搖滾的實驗,也是一段自我探索、成長之路。專輯名稱「Alikakay」,在阿美族語中,意為「巨人」,象徵著每個人生命中無法逃避的挑戰與恐懼。對偏執狂而言,那個「巨人」可能是創作瓶頸、可能是對身份的懷疑、也可能是主流市場對非主流語言音樂的冷漠。他們選擇直視巨人,不是擊倒它,而是學會共處。

圖片來源:偏執狂樂團合照/主唱Karo Maro’(洪鈞德)提供

音樂歷程與成長蛻變:從青澀熱血到溫柔堅韌

在許多樂團的故事裡,總有一個起點,是從一間不起眼的教室、一場校園比賽開始。偏執狂樂團也不例外。十七年前,幾個對音樂有執念的年輕人,從學生時期的「放蕩不羈」開始,用第一張專輯《真正的真實》寫下他們的青春記號。

那時候,他們不想管世界怎麼看,只想用聲音喊出自己的存在感。那是一種不計後果的自由,彷彿音符可以打破現實的牆。但時間沒有讓他們停在原地。當人生走到《三十而立》,他們開始學會面對責任、愛與疲憊。音樂變得更溫柔了,卻也更深沉。他們說:「那是我們開始學會,怎麼用溫柔講憤怒的時候。」

而樂團音樂歷程中的又一次勇敢挑戰,則體現在最新專輯《巨人 Alikakay》之中。這不僅是偏執狂樂團「第一張以族語為核心的專輯」,更是一場對「自我認同、文化傳承的探索」。為了這張專輯,樂團在編曲上投入了巨大的努力,力求將音樂性與故事性完美結合。他們深知,要讓族語音樂觸及更廣泛的聽眾,必須打破語言的隔閡,讓音樂本身的力量去打動人心。

因此,他們在創作過程中,不斷地「彼此打槍」、「不斷的去挑戰」、「不斷的去找出我們大家在聽覺上」過關的音樂,這種近乎偏執的自我要求,使得專輯的品質與情感表達,都達到了前所未有的高度。這張專輯不僅是偏執狂樂團音樂上的里程碑,更是他們對自身文化根源的一次深刻回溯與致敬,為台灣的獨立音樂場景注入了獨特的文化底蘊。

圖片來源:偏執狂樂團首唱/主唱Karo Maro’(洪鈞德)提供

族語創作的開始:從陌生到走進心裡的回家路

《巨人 Alikakay》的核心,不僅僅是音樂上的創新,更是一場深刻的自我認同與文化傳承之旅。主唱Karo Maro’(洪鈞德)的族語創作契機,源於一次原住民音樂比賽的嘗試。然而,在創作的過程中,他卻意外地發現,身為原住民的自己,對於家鄉和文化卻感到「很陌生」。他提到回到原鄉部落時,感覺自己像「一個外面的人」,儘管知道那是家,卻像個陌生人。這種疏離感,成為他深入探索族語音樂的內在驅動力。

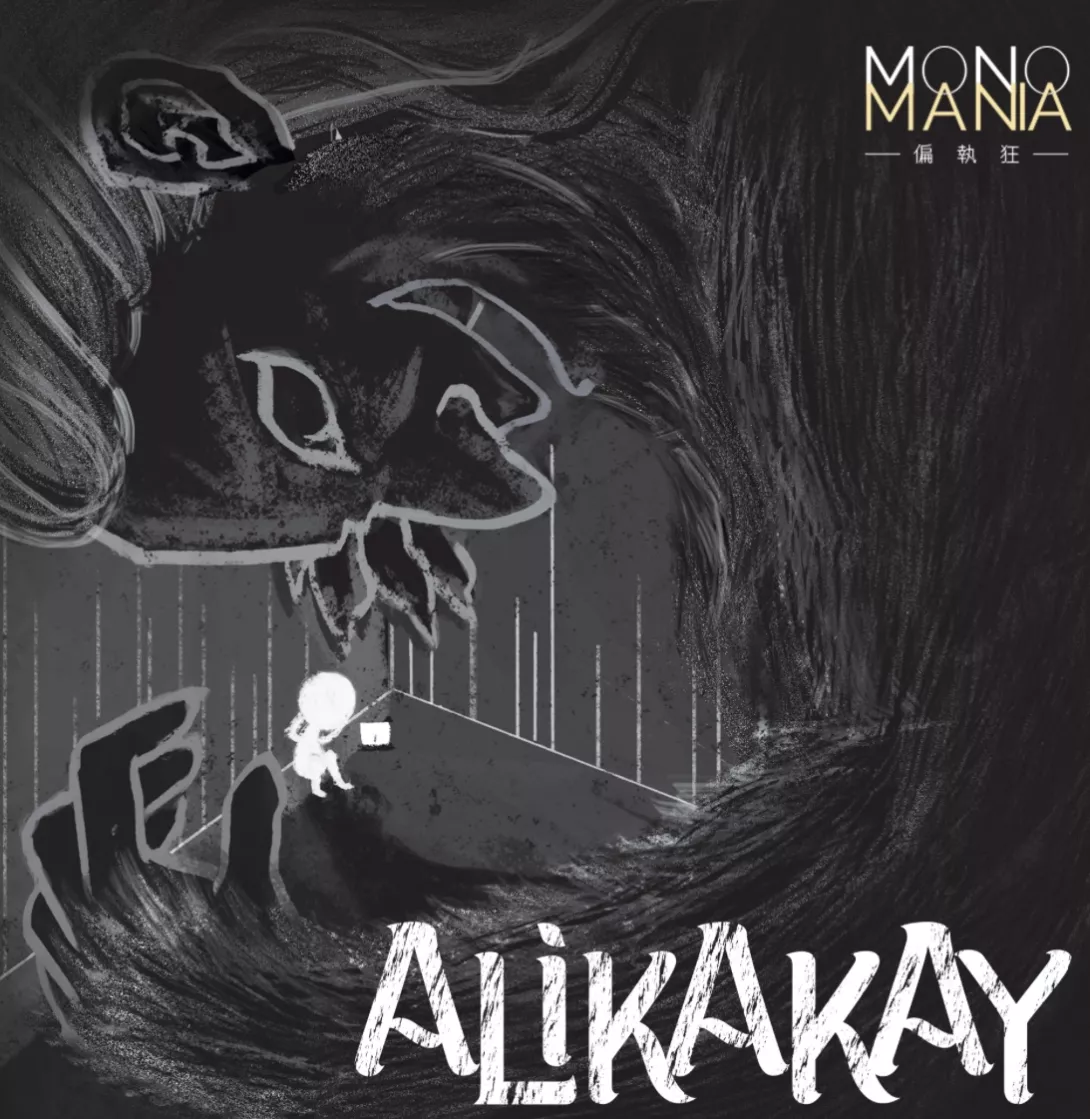

《Alikakay-巨人》專輯封面 / 主唱Karo Maro’(洪鈞德)提供

這張專輯的創作,是一場尋找自我的過程。他開始把部落的記憶寫進歌裡,把文化的斷裂,用旋律慢慢縫合起來。第一首族語歌《快樂的原住民》,便帶著強烈的諷刺與反思。他批判了只停留在表面形式的文化展現:「如果只是穿著族服上台跳舞,卻不了解背後的精神,那我們只是別人的表演者。」這份對文化空洞化的擔憂,促使他更堅定地投入族語創作,試圖找回文化的核心與靈魂。

對主唱Karo 而言,族語創作不僅是藝術的表達,更是一種對自己「文化傳承的使命」和阿美族年齡階級「這個階層給我的意義」。他提到自己在桃園大溪的部落社群,有著長達28年的豐年祭傳統,以及完整的階層分工,這給予他豐富的「養分」,促使他將這些深厚的文化元素融入音樂之中。

他相信,要讓更多人接受族語音樂,關鍵在於「語言後面的故事反而會比較重要」。因此,樂團在創作族語音樂時,會深入了解歌曲背後的故事和來龍去脈,透過「用音樂去打動願聽的人」。他們堅信「音樂或許打動人心」,而台灣多元的語言和文化,正是實現這一目標的有利條件。

值得一提的是,偏執狂樂團成員組成多元,即便有非原住民團員,但他們對於族語專輯的投入與認同也絲毫不減。他們不希望只是簡單地將族語「填上去」,而是深入挖掘阿美族的神話故事、語調和旋律,讓音樂與文化深度結合,力求做到「跟文化或是跟原本的那個感覺不能差太多」。這種對文化細節的尊重與融入,使得《巨人 Alikakay》不僅是一張族語專輯,更像是一部流動的文化史詩,展現了偏執狂樂團在音樂中尋根、在傳承中創新的深刻使命感。

《Alikakay》的隱喻:面對巨人,不是打敗,而是共存

偏執狂樂團十七年的音樂之路,從來不是一帆風順的坦途,而是充滿了夢想與現實的拉扯。樂團成員如同許多追夢者一樣,面臨著家庭、工作、伴侶等現實壓力。尤其是在2012年到2019年之間,長達八年的「空窗期」讓他們幾乎沒有發表太多作品,甚至一度懷疑樂團是否「就這要定型了」。

為了生計,他們參與商演、兼職謀生,甚至萌生「改名再出發」的想法。直到金門兩岸搖滾大賽奪下冠軍,這個獎就像是一根浮木:「當我們快要滅頂的時候,它拉了我們一把。」這份遲來的肯定,也讓他們重新確認:「我們不只是還能唱,而是還有話想說。」

「Alikakay」在阿美族語中是「巨人」的意思,也是族人神話裡象徵恐懼與挑戰的存在。偏執狂樂團把它當成專輯名稱,是對現實最真誠的比喻。主唱Karo 形容《Alikakay》不只是一首歌或一張專輯,而是一面鏡子,照出每個人生命中的巨人,它可能是對自己的懷疑、社會的壓力、家庭的束縛,也可能是身份的迷惘。「但我們要學會與它共處,不然你會被它吞掉。」

圖片來源:偏執狂樂團主唱Karo Maro’(洪鈞德)提供

偏執狂樂團將自己定義為「高壓力」的樂團,團長兼吉他手的吳政儒(Alu Wu)提到,他曾因表現不如預期而「害怕聽到自己彈吉他的聲音」,甚至「有點想要放棄」。但憑藉著對音樂的「非常非常熱愛」,他們從挫折中汲取養分,尋找到新的方向。他指出,許多靈感反而是「在挫折的時候來」。這份從困境中誕生的力量,讓他們的音樂更具深度與生命力。

對偏執狂樂團而言,音樂不僅是夢想,更是他們與世界溝通的方式。「如果不用音樂,我們可能在某種程度上,我們不知道怎麼跟這世界說話,我們不知道怎麼抒發。」音樂成為他們表達內心負面或快樂情緒的管道,是他們「跟這世界共存的方式」。這份對音樂的依賴與熱愛,支撐著他們走過一個又一個的低谷,最終成為在現實中屹立不搖的「巨人」。

音樂是通往世界的語言,族語是回家的門牌

偏執狂樂團並不只想用音樂感動原住民,他們更想打破族語音樂的隔閡,讓它可以「跨越族群、跨越城市、跨越語言」。他們的做法不是「說教」,而是「說故事」。每一首歌,他們都會解釋背後的神話、傳說、情感。因為他們相信:「語言後的故事,比語言本身更有力量。」他們把族語唱進搖滾,唱進節奏裡,讓不懂的人也能跟著節奏走進一段文化。

圖片來源:偏執狂樂團主唱Karo Maro’(洪鈞德)提供

偏執狂樂團不僅透過音樂表達自我,更希望透過作品傳達深刻的訊息,並鼓勵所有在夢想道路上奮鬥的人們。他們對專輯所傳達的感受,各有獨到的見解:

主唱Karo 希望聽眾能「去面對內心可能最不願意去觸碰的傷痕或是心魔,而它往往卻是你人生最後的答案。」這句話揭示了專輯的核心概念,鼓勵人們勇敢面對內心的傷痛,因為真正的答案往往藏在最深處。

團長吳政儒(Alu Wu)則期許「在音樂季上面聽到屬於偏狂的阿美族搖滾。」他希望能將阿美族搖滾推廣到更廣泛的音樂節舞台,讓更多人聽見這份獨特的音樂力量。

貝斯手阿祥則從音樂的和諧與不和諧中,提煉出人生的哲理:「有時候不和諧的東西,跟和諧的東西,它是會有一個平衡的,不一定是不和諧的東西就是不好的,當你就算發生了不和諧的事情,你也可以嘗試的在裡面找到一個你覺得舒服的地方。」他強調在不完美中尋找平衡與美感,即使面對困境,也能找到安適之處。

除了對音樂的期許,偏執狂樂團也為所有追夢者提供了寶貴的建議:

團長吳政儒建議在異鄉打拼的追夢人「找尋可能跟你同樣夢想的朋友」,因為「一個人走得快,但也是要一群人才能夠走得遠」。這強調了夥伴的重要性,在追夢的路上,同伴的支持與陪伴是不可或缺的力量。

主唱Karo 則強調「追夢從來就不是一件很很容易的事,他中間要遇到的問題非常的多」。他建議在遇到困難時「好好去問自己我為什麼,當遇到痛苦,遇到困難的時候卡關了,回來問一下我為什麼要做這件事。」這份回歸初心的自我對話,能幫助追夢者在迷茫時重新找回方向與動力。

最後,他鼓勵族人「多回去你的那個故鄉」,了解環境,找到「屬於你自己的位置」,並建議若有「一技之長」則返鄉門檻較低。這不僅是對原住民文化的呼喚,更是對所有離鄉背井的追夢者而言,尋找自身根源與定位的重要性。偏執狂樂團透過他們的音樂與生命故事,為聽眾帶來的不僅是聽覺的饗宴,更是心靈的啟示與前行的力量。

不只是樂團,他們是用音樂前行的「巨人」

偏執狂樂團或許不是最紅的樂團,也不是最快成功的。但他們是那種你聽完會記得的聲音。因為他們唱的不只是歌,而是那些我們曾經遺忘、曾經懷疑,卻從未真正放下的理想與身分。

他們用搖滾講文化的重量,用族語唱內心的疼痛與希望。他們不是大聲喊口號的「原住民代表」,而是靜靜地,把每一個音符都當成一塊走回家的石頭,擺在歌裡。

在這個快轉的世界,他們選擇慢慢唱、慢慢走。那是一條對自己誠實的路,一條音樂與夢想交會的路,一條讓你願意陪他們一起走下去的路。

本報導根據 Podcast《青年返鄉 Are You Ready?》EP104【《巨人 Alikakay》當音樂成為夢想與自我認同的路】訪談內容整理撰寫,同步刊載於「Peopo公民新聞」。該節目由Mayaw(馬耀)製作主持,長期關注青年返鄉、創業及文化保存等多元社會議題。

回應文章建議規則: