【走進枋寮百年秘史:白軍營與王開俊將軍的傳奇歲月】

記者張仁吉 屏東枋寮深度報導

研究白軍營主帥王大人

本報告旨在深入探討歷史上所謂的「白軍營」(白軍營)及其主帥「王大人」(王大人)。此項研究的重要性在於其涉及晚清時期臺灣與原住民社群互動的關鍵歷史環節。透過考察相關史料,本報告旨在釐清「王大人」的真實身份、白軍營的歷史背景,以及兩者在歷史事件中的角色和影響,期能對這段複雜的歷史提供更清晰的理解。

白軍營的歷史背景

晚清時期,清朝對臺灣的統治主要集中在西部平原地區 。臺灣內陸山區及東部地區則被劃為「番界」(番界),清廷初期對這些區域的政策以隔離和有限度的接觸為主 。

然而,隨著國際情勢的變化,特別是發生如牡丹社事件等涉外事件後,清廷開始調整其對臺灣山區的政策,轉向更積極的介入 。在此背景下,「開山撫番」(開山撫番)政策應運而生,由欽差大臣沈葆楨(沈葆楨)主導推行 。

這項政策旨在加強清朝對臺灣內陸的控制,開發資源,並推動原住民社群的漢化 。開山撫番不僅涉及開闢山路,也包含了對原住民的招撫與管束,其推行過程往往伴隨著軍事行動 。值得注意的是,開山撫番並非僅為和平的同化,其背後也隱含著對原住民的反抗進行軍事鎮壓的意圖 。

清朝政府初期在西部平原的經營與其後對山區政策的轉變,顯示其對臺灣全島的戰略考量發生了重要的變化 。

在推行開山撫番政策的過程中,淮軍(淮軍)扮演了關鍵的角色 。淮軍是晚清中國一支重要的軍事力量,由李鴻章(李鴻章)創建 。1874年,為應對牡丹社事件中日本的軍事行動,清廷曾派遣淮軍前往臺灣 。

雖然淮軍並未直接與日軍交戰,但其在臺灣的部署顯著增強了清朝在島上的軍事力量 。隨後,淮軍成為執行開山撫番政策的主要力量,特別是在臺灣南部地區 。1875年發生的獅頭社之役(獅頭社之役)便是淮軍在執行此政策過程中的一次重要軍事行動 。根據史料記載,淮軍於1874年9月在旗後(旗後)登陸,並於1875年7月完成內渡 。

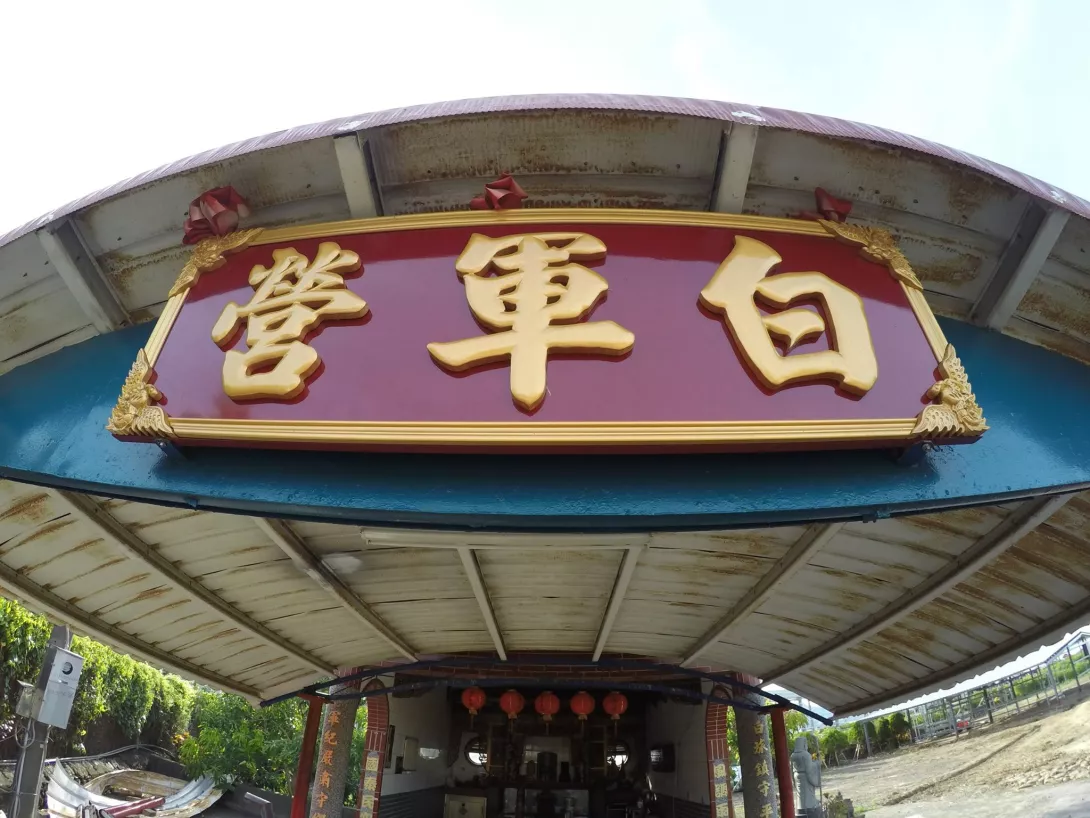

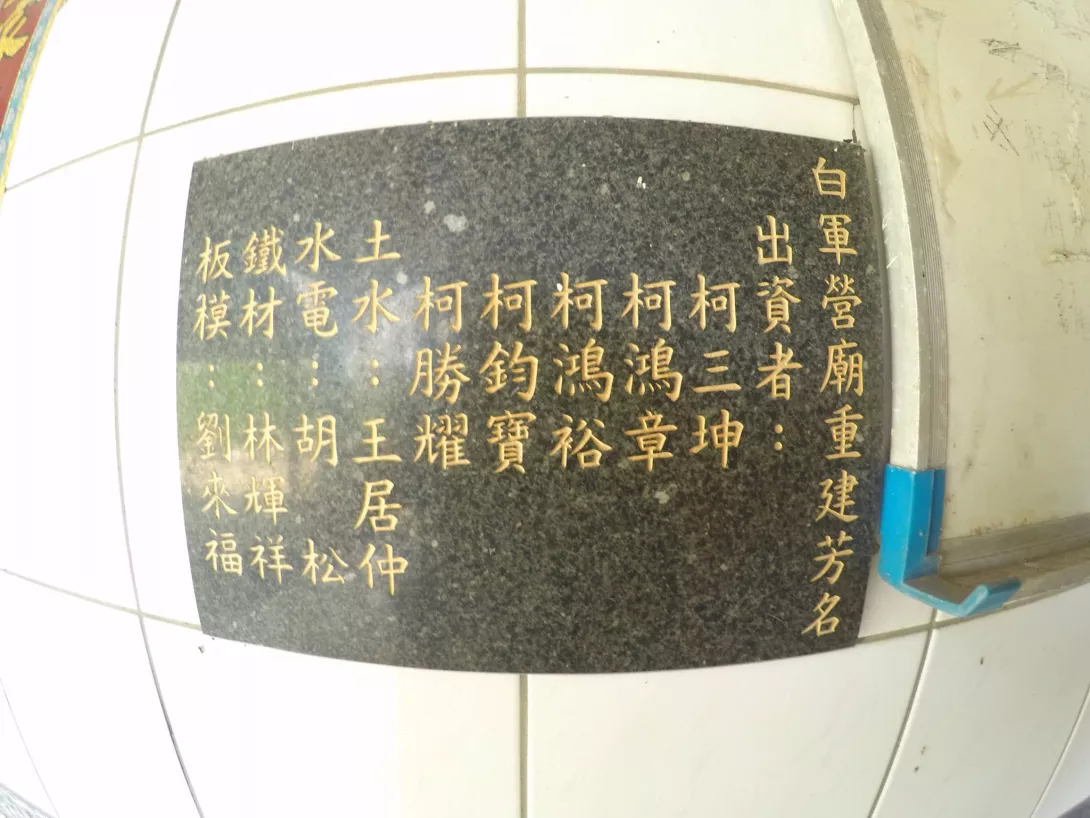

除了參與獅頭社之役外,淮軍也曾抽調部分兵力參與旗後及雄鎮北門砲台的建造 。在屏東縣枋寮鄉(枋寮鄉),至今仍存有白軍營淮軍義塚(白軍營淮軍義塚),又名枋寮昭忠祠(枋寮昭忠祠),建於同治十五年(1876年),祭祀在臺灣去世的淮軍士兵 。當地人有時將其稱為「將軍廟」(將軍廟)。

此外,部分未戰死或病死的淮軍銘武營軍官在返回家鄉前,曾到鳳山雙慈亭(鳳山雙慈亭)獻匾,感謝媽祖的庇佑 。淮軍的裝備和訓練相較於之前的湘軍(湘軍)更為現代化 。然而,在開山撫番的過程中,淮軍也付出了巨大的代價,傷亡慘重 。

「王大人」的身份:王開俊及其角色

根據史料記載,被尊稱為「白軍營主帥王大人」的人物,其真實身份應為王開俊(王開俊)。位於枋山鄉南勢湖(枋山鄉南勢湖)的王太帥鎮安宮(王太帥鎮安宮)便是為奉祀王開俊而建 。

王開俊在清軍中的職銜是游擊(游擊),相當於副將級別 。在調任臺灣之前,王開俊曾於同治末年在湖南(湖南)擔任永春營(永春營)的游擊 ,也曾任溫州游擊,駐防楓港(楓港)。

1875年,王開俊率領部隊參與了清朝政府推行的開山撫番政策下的重要戰役——獅頭社之役 。根據記載,在沈葆楨巡視恆春建城(恆春建城)期間,曾有鄉民稟告獅頭社的「番人」殺害鄉民及王開俊營的士兵 。

這起被稱為「莿桐腳事件」(莿桐腳事件)的衝突,直接促使王開俊計畫對獅頭社進行報復 。光緒元年正月八日(1875年2月13日),王開俊率兵沿阿士文溪(阿士文溪)北上,攻擊內獅社(內獅社)。當時內獅社的壯丁大多外出狩獵,部落空虛,王開俊的部隊遂放火燒毀內獅部落,並殺害婦孺 。然而,在回程途中,王開俊的部隊遭到內、外獅部落(外獅部落)勇士的聯合伏擊,全軍潰敗,傷亡慘重,王開俊本人也在戰鬥中被殺,首級被帶回內獅 。

另有記載指出,王開俊率淮軍征討獅頭社時遭遇伏擊,導致九十三名官兵殉難 。王開俊的陣亡,促使清廷派遣提督唐定奎(唐定奎)率領更多淮軍進行更大規模的「剿番」行動 。據載,王開俊的首級最終被田勤生(田勤生)尋獲,唐定奎並下令曾隨王開俊剿番的千總郭占鰲(郭占鰲)及其舊部兵勇列隊哀悼 。

白軍營與獅頭社之役

白軍營很可能就是淮軍在枋寮地區建立的一個重要據點 。白軍營淮軍義塚的設立,進一步證實了淮軍在枋寮地區有相當規模且可能較長時間的駐紮。關於「白軍營」名稱的由來,有說法認為是因為淮軍士兵的制服顏色為白色 。枋寮鄉白軍營自然農場(枋寮鄉白軍營自然農場)的名稱也顯示了該地區與歷史上的白軍營存在關聯 。

獅頭社之役是1875年清朝政府與居住在屏東縣獅子鄉一帶的大龜文酋邦之間爆發的一場重要衝突 。這場戰役被視為沈葆楨在臺灣期間規模最大的軍事行動 ,其直接原因是清朝政府為了貫徹開山撫番政策,強行開闢通往恆春及後山(臺灣東部)的道路 。王開俊率軍攻擊內獅社的行動,可以視為這場戰役的開端。

在他陣亡後,清廷派遣提督唐定奎率領更多淮軍,對內外獅頭社等地進行了為期約三個月的圍剿 。戰役期間,淮軍分為東西兩路,積極招募土勇(當地民兵)作為嚮導,開闢山路,進剿原住民 。

根據記載,參與此次戰役的清軍將領包括周志本(周志本)、王德成、劉朝林等人 。獅頭社之役的戰況相當激烈,雙方都付出了慘重的代價。據估計,共有超過一千九百名淮軍士兵在戰役期間因戰鬥或疾病而死亡,而大龜文酋邦也有五個部落被焚毀 。

白軍營與王開俊的歷史記載

關於白軍營和王開俊的歷史資訊,主要散見於地方志、清代文獻以及後來的學術研究和文學作品中。在枋寮鄉的地方誌中,白軍營淮軍義塚被列為清朝時期的重要歷史遺跡 。

這些記載往往會提及獅頭社之役以及埋葬於此的淮軍士兵 。然而,早期的記載可能存在一些不準確之處,例如對於戰死與病故人數的差異 。一些研究報告,如《鳳山淮軍昭忠祠及淮軍義地考證》(鳳山淮軍昭忠祠及淮軍義地考證),則可能提供更詳細的學術分析。

近年來,以獅頭社之役為背景的歷史小說,如陳耀昌(陳耀昌)所著的《獅頭花》(獅頭花),引起了人們對這段歷史的重新關注。這些文學作品往往試圖從不同的角度,包括原住民的視角,來呈現這場衝突,並探討其歷史意義 。這些作品的出現,反映了當代社會對於臺灣殖民歷史以及原住民經驗日益增長的關注 。

王開俊的地位和作用分析

身為清軍的游擊,王開俊在當時的地方軍事體系中佔有重要的指揮地位 。他被委以重任,率領部隊參與開山撫番的軍事行動,目標直指獅頭社 。儘管他最初對內獅社的攻擊最終以其自身的陣亡告終,但他的行動卻是引發後續更大規模軍事衝突的關鍵事件 。王開俊下令燒毀原住民村落的行為,很可能激化了當地居民與清軍之間的矛盾,導致了更激烈的抵抗 。

他的死直接促使清廷派遣更強大的軍事力量進行鎮壓 。從開山撫番政策的角度來看,王開俊的行動是該政策下首次大規模軍事衝突的開端,為後續的軍事行動奠定了「先例」。獅頭社之役及其開端,凸顯了開山撫番政策所伴隨的複雜性和暴力性,也反映了清朝政府在試圖控制原住民領地時所遭遇的抵抗 。

不同歷史資料中關於王開俊的描述比較

清朝官方的記載往往將其行動視為維持地方秩序和擴展帝國統治的必要之舉。在這些敘述中,原住民的反抗常被描述為需要鎮壓的「番亂」。王開俊在這些官方記錄中,很可能被描繪成一位忠於職守、為國捐軀的軍官 。例如,鳳山縣采訪冊等地方誌可能記錄了他的軍功和殉職 。

然而,從原住民的角度來看,這場衝突則是一場抵抗外來侵略、捍衛自身主權和生活方式的戰爭 。王開俊對內獅社的攻擊,在原住民的敘述中很可能被視為對手無寸鐵的村落的野蠻行徑 。近代的研究和文學作品,如陳耀昌的《獅頭花》,便試圖呈現原住民的觀點,挑戰傳統上以漢人為中心的歷史敘述,將衝突視為「文明社會」對「排灣文明」的踐踏 。

現代學術研究則傾向於提供更為細緻的分析,試圖理解清朝政府和原住民社群各自的立場和動機 。這些研究更加重視開山撫番政策對原住民社會的影響以及殖民擴張的長期後果。

後人與相關紀念文物

為了紀念在獅頭社之役中陣亡的淮軍士兵,清朝政府於1876年設立了白軍營淮軍義塚 。這座墓園位於枋寮鄉隆山村,是研究這段歷史的重要實物遺存 。此外,位於枋山鄉南勢湖的王太帥鎮安宮則是專門祭祀王開俊的廟宇 。廟旁有一座三層白塔,可能是紀念與王開俊一同殉難的士兵 。廟宇內的匾額是1985年由前枋寮地區農會總幹事李增隆所立,顯示當地社群對王開俊的持續紀念 。

雖然目前沒有直接證據顯示王開俊是否有後人或特定的紀念文物,但白軍營淮軍義塚和王太帥鎮安宮的存在,本身就是對這段歷史以及相關人物的重要紀念。這些紀念地點不僅是歷史的見證,也反映了後人對這段複雜歷史的不同視角和記憶。值得一提的是,陳耀昌在探討獅頭社之役的歷史小說中,曾提及當時有漢人軍官與原住民女子通婚,並推測這可能與當今臺灣總統蔡英文的家族歷史有關 ,暗示了這段歷史事件對臺灣社會的長遠影響。

為了紀念在獅頭社之役中陣亡的淮軍士兵,包括王開俊在內,後人設立了白軍營淮軍義塚和王太帥鎮安宮。這些紀念地點不僅是歷史的見證,也反映了後人對這段複雜歷史的不同視角和記憶。

回應文章建議規則: