媒體識讀教育與假新聞

媒體識讀教育與假新聞

假新聞的議題持續延燒,NCC期望與社群媒體共同執行「第三方事實查證機制」來審核假資訊,防止不當的資訊流通。隨著數位化時代來臨,閱聽人使用媒介的方式開始改變,新聞媒體常為了搶時效和速度在未經查證的情況下發布即時新聞,加上社群輿論和批評推波助瀾,訊息在不同閱聽群眾裡會產生不同的解讀和意見,因此更加難以形成對話。

假新聞真評論 資訊真實性難辨

假新聞(Fake news)依據維基百科定義,指刻意以傳統新聞媒體或是社會化媒體的形式來傳播錯誤資訊,目的是為了誤導大眾,帶來政治或是經濟的利益。教育部從91年起制定媒體識讀教育白皮書,期待可以從教育和社區著手,提升人民接收資訊的能力。建立起民眾對媒體新聞資訊來源、新聞產製因素、媒體近用與監督的概念。以及認識媒體的公共角色和凝聚共識形成討論。

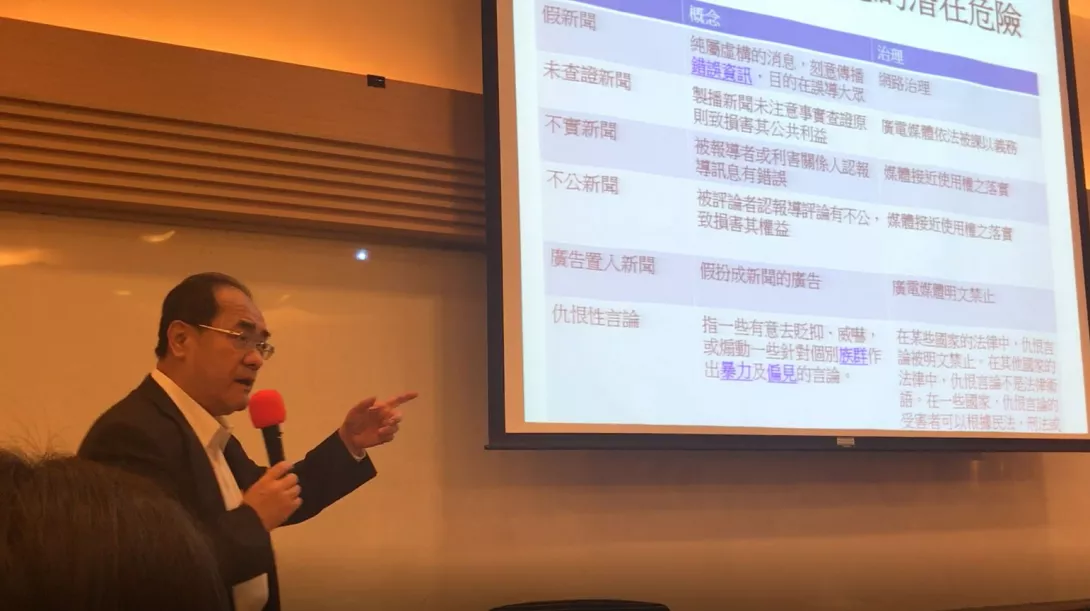

因言論自由考量 假新聞僅能以媒體自律規範

但是,在數位五法未修訂之前,NCC所能規範的只有平面媒體和廣電媒體。假新聞,其概念純屬虛構的消息,刻意傳播錯誤資訊,目的在誤導大眾。只能透過模糊概念的「網路治理」,媒體「自律」及資訊素養、媒體識讀教育。NCC委員何吉森指出,隨著網路社群媒體的無所不在,Facebook 的新聞來源和散布網路爭議訊息有相當的關係。由於很難針對製造網路爭議訊息的作者起訴,一些沒有標示維護者或編輯者的匿名網站,成為網路爭議訊息的媒介之一。

*NCC委員何吉森,假新聞僅能透過媒體自律和媒體識讀教育防範。(拍攝於真假新聞論壇)

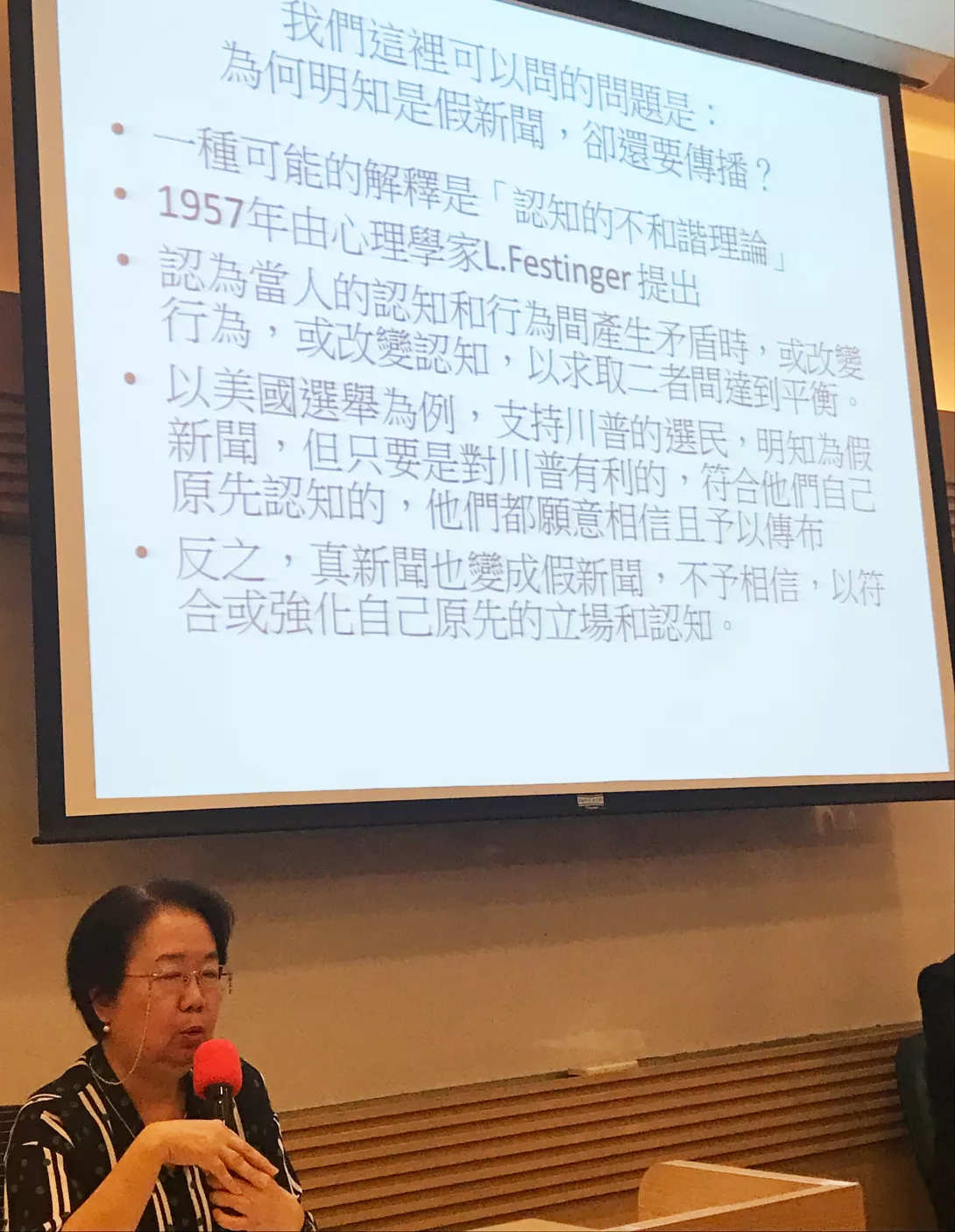

傳播學者翁秀琪:資訊符合社會心理期待 會加速擴散

另一方面,FB、推特上的意見領袖會在新聞報導做後續的評論與引用,快速拉近議題與民眾的距離,因此即便有澄清新聞出現,但原新聞的既定印象已經深植在閱聽人的認知中。傳播學者翁秀琪說明,一般民眾之所以無法分辨假新聞,是因為它符合了整體社會心理的期待,同時假新聞常常夾雜著部份真實資訊,更讓閱聽人難以分辨。

*傳播學者翁秀琪指出,閱聽人習慣轉發能強化自身立場和認知的資訊。(拍攝真假新聞論壇)

媒體識讀教育應落實生活 推廣成為公民教育

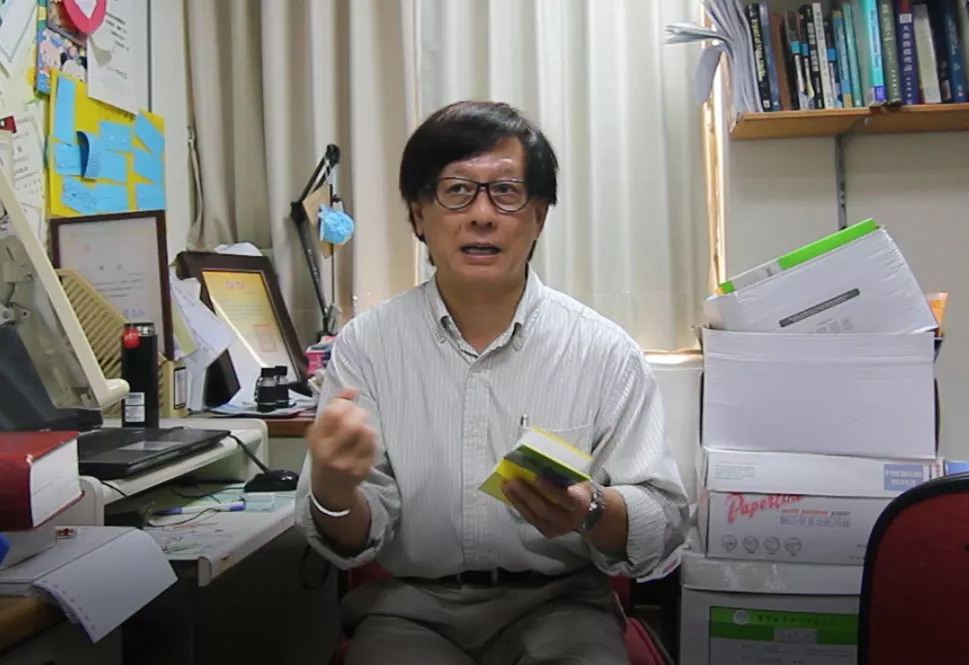

世新大學媒體識讀講師余楊州更進一步指出,媒體識讀教育不該只是教導學生如何上網、拍攝微電影、上網。更重要的是培養公民知道媒體的重要性、如何辨別資訊、以及如何使用媒體成為「發聲的管道」,把自己的心聲和理念傳達出去。

「媒體識讀應是一種公民教育,不該停留在硬性規定的國高中課綱中!」余陽州如此說。以他過去在文山社區大學擔任媒體識讀講師經驗為例。他發現不少年年長者有興趣參與這類課程。但全台80餘間的社區大學,只有少數個位數的課程有開設這類課程,相當可惜。

*世新大學講師余陽洲,媒體識讀教育不該只停留在課綱,應落實在整體公民教育。

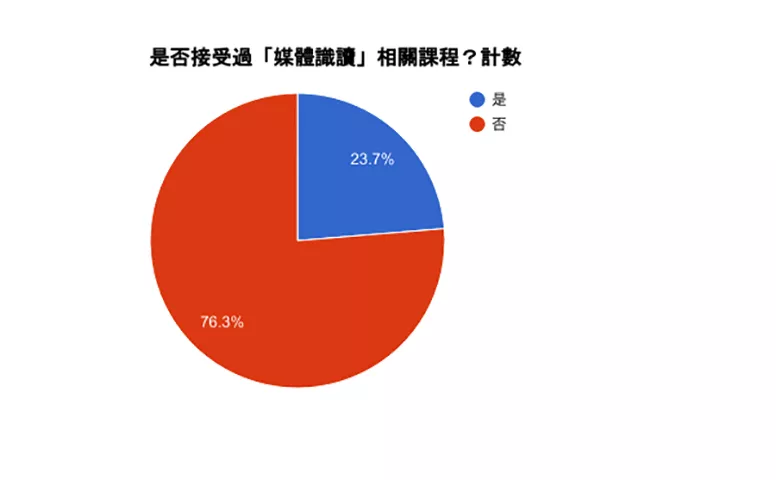

調查顯示:多數民眾無法分辨新聞真實性

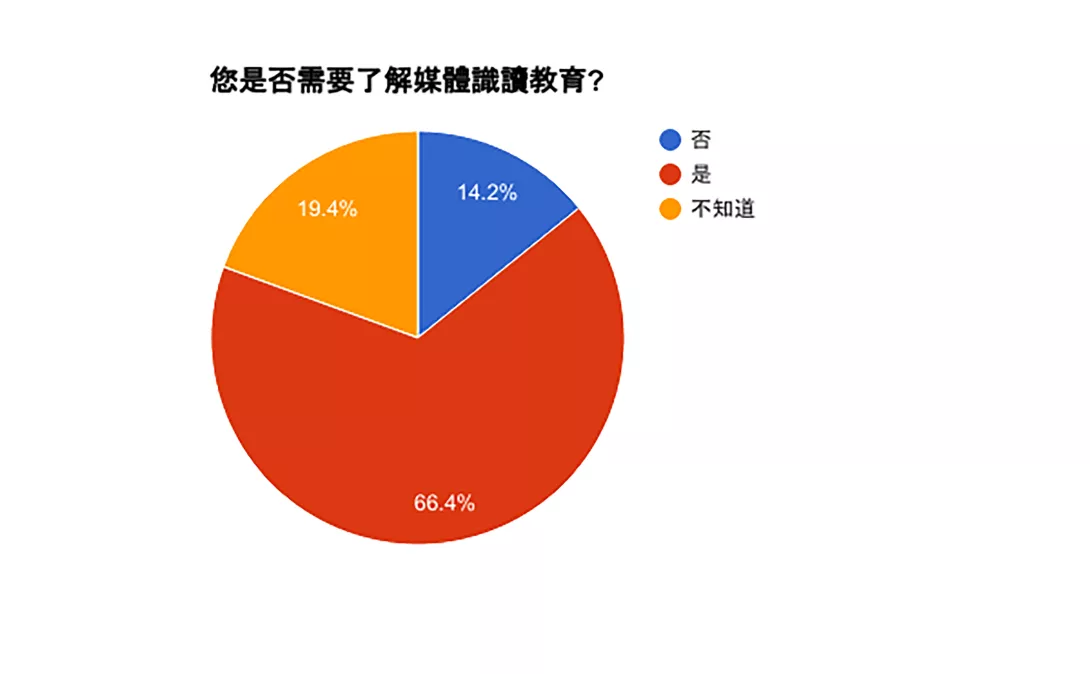

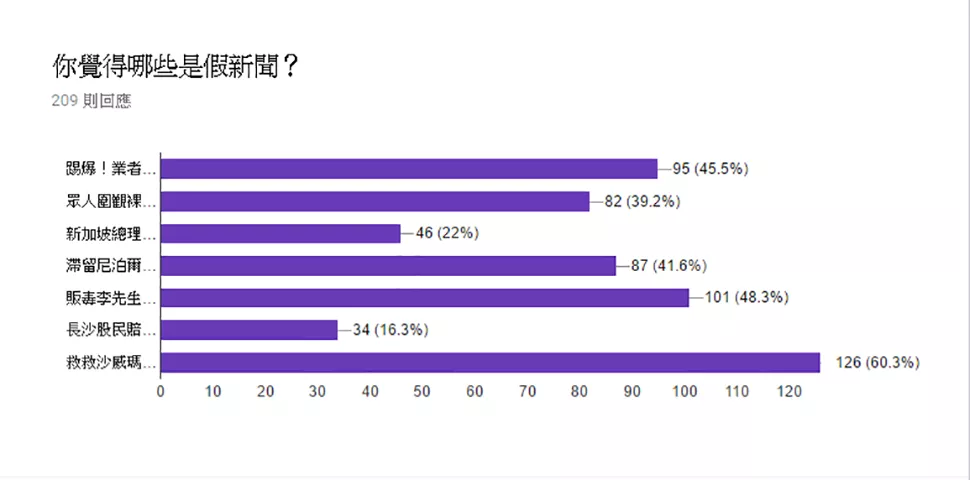

以目前法規的限制,難以從根本杜絕假新聞的產生,因此媒體識讀教育是否能落實,成為改善假新聞充斥的重要一環。即便媒體識讀教育已被放入課綱,透過280份google問卷調查顯示出超過半數以上的民眾沒有接受媒體識讀教育,導致於在分辨假新聞時出現明明是假新聞,卻以最低的比例認定為是假新聞。而大多數民眾也在未接受相關教育之下,對於能否分辨假新聞也抱持著半信半疑的態度。多數人對於是否需要接受、了解媒體識讀教育表達肯定的答案。

解決之道 1.闢謠專區2.機器人查核3.集體糾錯

面對媒體現況,中正大學傳播學系暨電訊傳播研究所教授胡元輝,提出三項解方。首先政府應開設闢謠專區,尤其以食品安全、醫療和藥物相關資訊應審慎的查證不實資訊。第二則為機器人查證,例如g0V.tw台灣零時政府所設計「真的假的」網站,輸入LINE轉傳的假資訊回報系統,整理出大數據。最後即是閱聽大眾應要有媒體識讀的認知,以達到面對假資訊不恐慌,可以透過集體糾錯互相查證。

*中正大學傳播學系暨電訊傳播研究所教授胡元輝,提出解決之道。(拍攝於真假新聞論壇)

回應文章建議規則: